今回は、蓄電池の未来について。

今はまだ普及が十分とは言えない蓄電池。

今後、加速的に普及しそうな制度設計がされつつあるのでご紹介。

蓄電池を家に入れてる方も、全く興味がない方も「へぇ~」と思っていただくことが目標。

蓄電池ってなに?乾電池しか知らんよ。

FIPってな~に~。美味しいの?

こんなあなたにも何となく理解していただけるように書きます。

- 蓄電池に興味がない

- 蓄電池に興味がある

- つまり全員。

- 特に家づくり検討中の方

- 建築士事務所で注文住宅を建設

- 住宅業界とは全く無関係の職種

- 注文住宅は2021/11引渡し済み

- 自宅には太陽光、蓄電池非搭載

- いつでも搭載できる配管施設済

- 機を見て導入する予定

蓄電池に係る記載の出典

まずはじめに、本記事の出典をご紹介します。

この手の記事で最も怪しいのは、出典元が明確ではないことだと個人的に思っています。

たとえば執筆者の主観とか、誰かから聞いたとか。

もちろんそういった要素をちりばめるのを否定はしませんが、嘘を書いてはダメなので明確にしておきます。

今回の記事はすべて「電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(第42回)資料1 再エネの大量導入に向けて」を参考にしています。

いや、会議名長すぎやろ!

大体、霞が関の会議体ってこんな感じですよね。(知ったかすな)

用語の解説

それでは早速本題(蓄電池の普及が進むかどうか)に入りたいところですが、全く用語の意味が分からない方には苦痛な時間になってしまいます。

そのため、超簡単に用語の解説をしたいと思います。

文系脳がかいつまんで記載するので、もっとちゃんと知りたい!という方はご自身でGoogle先生に質問してみてください。

蓄電池

では、蓄電池について。

こちらは何となくわかる。という方が多いのではないでしょうか。

電気エネルギーを化学エネルギーに変換して貯蔵し、必要に応じて電気を取り出すことができる装置。充電によって繰り返し使用することができる。バッテリー、二次電池ともいわれ、鉛蓄電池、ニッケル水素電池、NAS(ナトリウム硫黄)電池、リチウムイオン電池など様々な種類がある。

蓄電池 | 環境用語集 | 環境ビジネスオンライン (kankyo-business.jp)

簡単に言うと、電気を貯めたり放出したり自在に何度でもできる電池のことです。

住宅にこれがあれば、電力会社から買うだけではなく、自分で貯めて自分で消費することが可能になります。

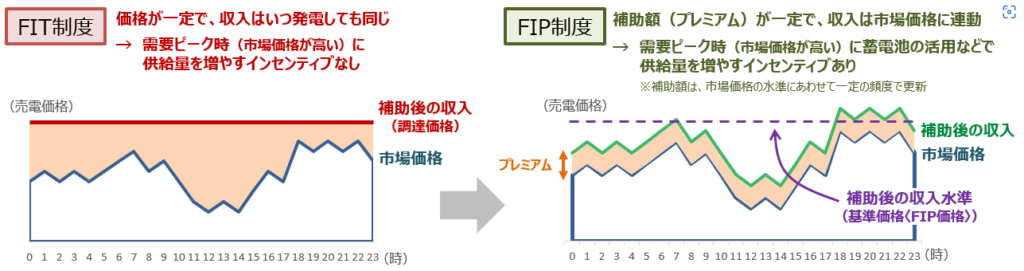

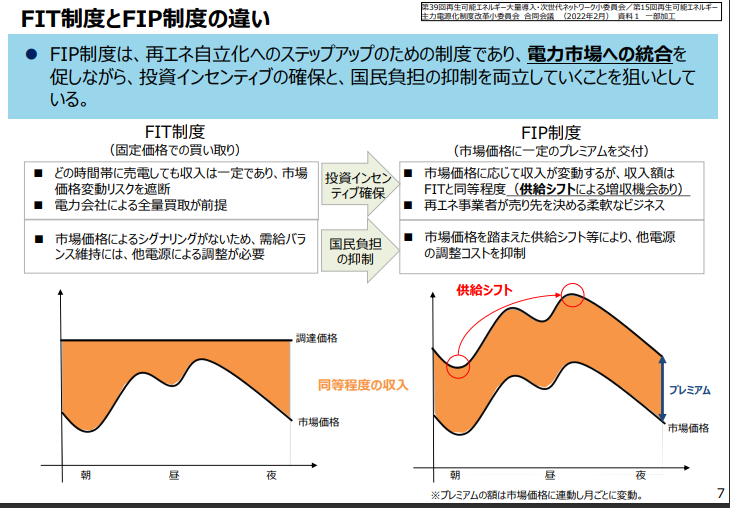

FIP制度

つぎに、FIP制度について。

これは初耳!という方がほとんどではないでしょうか。

FIP制度とは「フィードインプレミアム(Feed-in Premium)」の略称で、再エネの導入が進む欧州などでは、すでに取り入れられている制度です。この制度では、FIT制度のように固定価格で買い取るのではなく、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せすることで再エネ導入を促進します。

再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート|スペシャルコンテンツ|資源エネルギー庁 (meti.go.jp)

これを読んで一発で理解できたあなたは天才です。

普通の人はちょっと何言ってるか分からないですよね。

こういう時はビジュアルで見ましょう。

いつ売電しても価格が固定的だったのに対して、市場価格に連動して売電価格が決まる制度です。

電気が余っているときには安く、みんながたくさん電気を使いたいときに売れば高く売れるという訳です。

へぇ~、少しだけ分かった(気がする)

以前、FIT制度についても考察しているのでそちらもご覧ください。

どのように制度が変わるのか

何となく言葉の意味は分かったけど、何がどうなるのか。

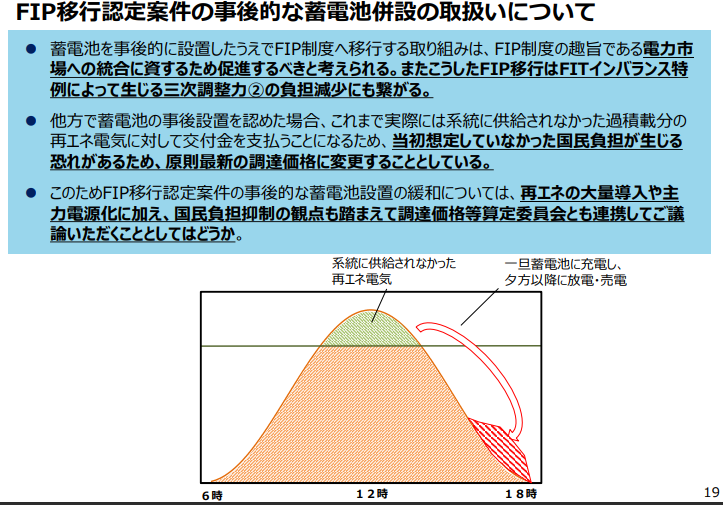

まずは前述の通り、FITからFIPへと買取制度が変わります。

買取制度というと分かりにくいので、ここでは簡単にするため「家で発電して電力会社に売ってる電気」としましょう。

何が変わるのか。

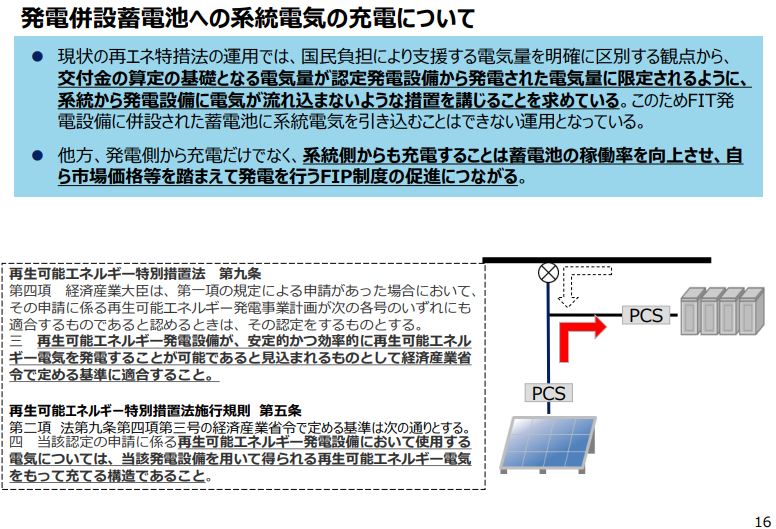

ずばり、蓄電池に貯めることのできる電気の種類が増える!ようです。

???

もうちょいかみ砕きます。

蓄電池に貯めることのできる電気というのは、住宅の場合、今までは

太陽光で発電した電気だけ

だったのが、今後は

太陽光で発電した電気+電力会社から買った電気

になります。。。

自分で書いてて思います。

奇跡的にここまで読んでくれている方がいたら、ここで画面閉じるなと(笑)

超簡単にいうと、蓄電池にたくさんの電気を貯めて活用しようねという感じ。

なんで今までできなかったのかというと、FIT制度により、変動しない高い固定買取価格が設定されており、価格が「電力会社から買う電気<買取価格」となる可能性があったからだと思っています。(ここは考察です)

我々にどんな影響があるか

つらつら書きましたが、結局我々にどんな影響があるのか。

それは、住宅の蓄電池が普及する可能性がより高まったということ。

制度だけ作って、結局蓄電池増えないという未来は想像しにくいので、国策で普及させるのではないかと思います。

脱炭素やカーボンニュートラルとの関係もあるので。

となれば、普及拡大=蓄電池の価格を低減させる必要がある ということで、結果、我々一般ユーザーにとって蓄電池に手が届きやすい未来がくるかもしれません。

蓄電池をうまく活用することができれば、毎月の光熱費も抑えられることに繋がるので、明るい未来といえるかもしれません。

ただ、国民負担との関連もあるので、慎重に頭のいい人たちで検討するのでしょうね。

まとめという名の呟き

- 昨今の物価上昇を見ると、

- 少しでも光熱費を抑えたい

- 蓄電池の普及が前向きな

- カードになることを祈る

- 普及のカギはインフラ面と

- 価格。価格が下がるか。

- 軽の電気自動車も発売され

- 少しづつ変わってきている

- さて、明るい未来が来るか。

- また続報があれば書きます

- 今回は難しい話題に挑戦。

- 伝えることの難しさを痛感

- 何言ってるか分からん、と

- いう人がほとんどな気も…

- 精進します。